107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20, с. 1, помещение 1/2, этаж 2

Пн-Пт: 09.00-21.00

Сб-Вс: 10.00-20:00

107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20, с. 1, помещение 1/2, этаж 2

Пн-Пт: 09.00-21.00

Сб-Вс: 10.00-20:00

Сколиоз (кифосколиотическая деформация) - это сложная деформация позвоночника одновременно в трех плоскостях:

Вертикальной (фронтальной);

Горизонтальной;

Сагиттальной (плоскость, перпендикулярная вертикальной, которая проходит через позвоночник и условно делит его пополам).

Чаще всего термин сколиоз применяется к искривлениям позвоночного столба, которые уходят в сторону от центральной оси позвоночника. Но нередко деформация отклоняется вперед или назад. Тогда говорят о кифосколиотической деформации. Кифосколиоз - это сочетание сколиотической деформации с истинным гиперкифозом. Гиперкифоз - увеличение физиологического изгиба позвоночника свыше нормы.

При сколиозе обязательно присутствует ротация (поворот вокруг своей оси) позвонков и усиление прогрессирования деформации с возрастом.

У взрослых сколиоз бывает по следующим причинам:

В результате отсутствия лечения врожденного или идиопатического сколиоза в детском возрасте. Такие сколиозы, как правило, вызваны патологией костной ткани;

Из-за нарушений обмена веществ;

Из-за заболеваний соединительной ткани;

В результате изменений нервной ткани - неврогенный сколиоз. Причиной могут быть такие заболевания, как радикулит, спастический паралич, полиомиелит и др;

Из-за болезней мышечной системы - миопатические сколиозы. Они развиваются из-за слабости мышц и связок спины, которые перестают удерживать позвоночник в нужном положении;

Как следствие других дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночного столба и связочно-суставного аппарата позвоночника;

Как следствие заболеваний грудной клетки;

Посттравматический сколиоз возникает в результате травм, операций, патологических переломов на фоне остеопороза, онкологических, воспалительных заболеваний позвоночника.

Тип 1 – первичный дегенеративный сколиоз (сколиоз «de novo»). Сколиоз, который возникает в результате дегенеративного поражения структурных элементов позвоночника, неравномерного поражения межпозвонковых дисков и/или дугоотростчатых суставов (наиболее распространенная форма у взрослых).

Симптомы дегенеративно-дистрофического сколиоза совпадают с симптомами других дегенеративных заболеваний позвоночника (остеохондроза, грыжи межпозвоночного диска). Чаще всего пациенты жалуются на:

Прогрессирующие боли в спине;

Радикулопатию - нарушение проведения импульсов по нервным волокнам в результате их сдавления;

Нейрогенную хромоту.

Подробнее о дегенеративных заболеваниях позвоночника можно прочитать в статьях:

остеохондроз позвоночника, протрузия дисков, межпозвонковая грыжа.

Тип 2 – прогрессирующий идиопатический сколиоз у взрослых. Идиопатический сколиоз развивается в детском или подростковом возрасте. У взрослых начинает прогрессировать, если не лечился ранее или не был поставлен диагноз в детском возрасте (на втором месте по распространенности).

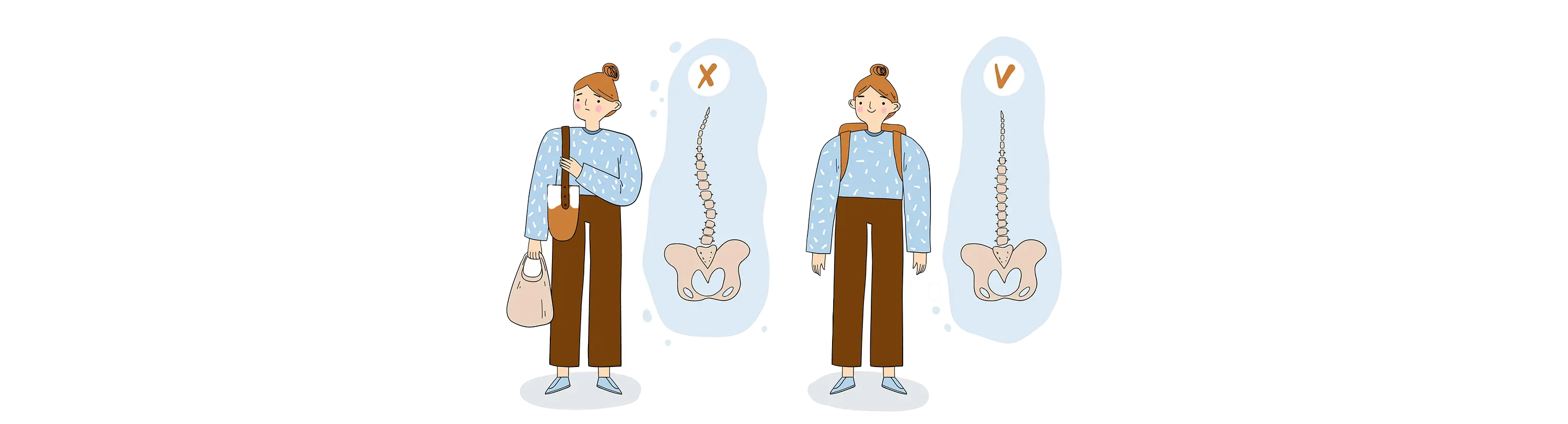

Тип 3 – вторичный дегенеративный сколиоз. Возникает как следствие перекоса таза в связи с разной длиной ног, заболеваний тазобедренных суставов, аномалий пояснично-крестцового сочленения, вторичных дегенеративных изменений у пациентов с нервно-мышечными аномалиями или врожденным сколиозом.

Тип 4 – вторичный сколиоз, возникающий в результате метаболических заболеваний костей (остеопороз, ревматоидный артрит и др.)

Подробнее в статьях: остеопороз, ревматоидный артрит

Сколиоз может быть разной формы искривления. Как правило, все сколиотические искривления относятся к одной из форм:

С-образный сколиоз - когда позвонки образуют одну дугу;

S-образный сколиоз - две дуги;

Z - образный сколиоз - с тремя дугами искривления.

При этом искривления позвоночного столба могут находиться в любом из отделов:

шейно-грудном;

грудном;

грудопоясничном;

поясничном;

пояснично-крестцовом.

Слабо выраженное искривление позвоночника в вертикальной плоскости, исчезающее в положении лежа. Визуально можно определить по асимметрии надплечий и лопаток при шейно-грудном и грудном сколиозе, асимметрии талии при поясничном сколиозе.

Угол сколиоза 0° - 10°.

Сколиоз считают правосторонним, если выпуклость первичной дуги искривления направлена вправо, левосторонним, если она обращена влево.

При уравновешенном или компенсированном сколиозе надплечья располагаются над

тазом, а таз над стопами. Если присутствует смещение надплечий по отношению к тазу и таза по отношению к стопам, то сколиоз называется декомпенсированным.

Искривление позвоночника более выраженное, не исчезает полностью при его разгрузке, в положении лежа. Имеется небольшой реберный горб, возможно развитие компенсаторной дуги. Компенсаторная дуга появляется как результат первоначального искривления для компенсации изгиба позвоночника, чтобы вернуть его в устойчивое положение.

Если при отсутствии нагрузки на позвоночник степень деформации не уменьшается, то такой сколиоз считается фиксированным (т.е. не изменяющимся), а если степень деформации снижается, то - нефиксированным (т.е. изменяющимся).

Угол сколиоза при второй степени 10° - 25°.

При этой степени имеется значительное искривление позвоночника в вертикальной плоскости с компенсаторной дугой, выраженной деформацией грудной клетки и большим реберным горбом. Туловище отклонено в сторону основной сколиотической дуги.

При разгрузке позвоночника угол искривления практически не изменяется, т.е сколиоз становится фиксированным.

Угол сколиоза 25° - 50°.

Если степень сколиоза не изменяется со временем, то такое искривление называют не прогрессирующим. Если деформация усиливается с возрастом, то такой сколиоз является прогрессирующим.

Резко выраженный фиксированный кифосколиоз. Искривление настолько значительное, что сопровождается нарушением функций внутренних органов, часто наблюдается ухудшение работы сердца и легких.

Угол сколиоза >50°.

Чаще всего сколиотическая деформация у взрослых развивается в грудном и поясничном отделах позвоночника. Характеризуется проявлениями:

Асимметрией плеч;

Реберным горбом;

Выпячиванием в нижней части спины на стороне искривления;

Сутулостью.

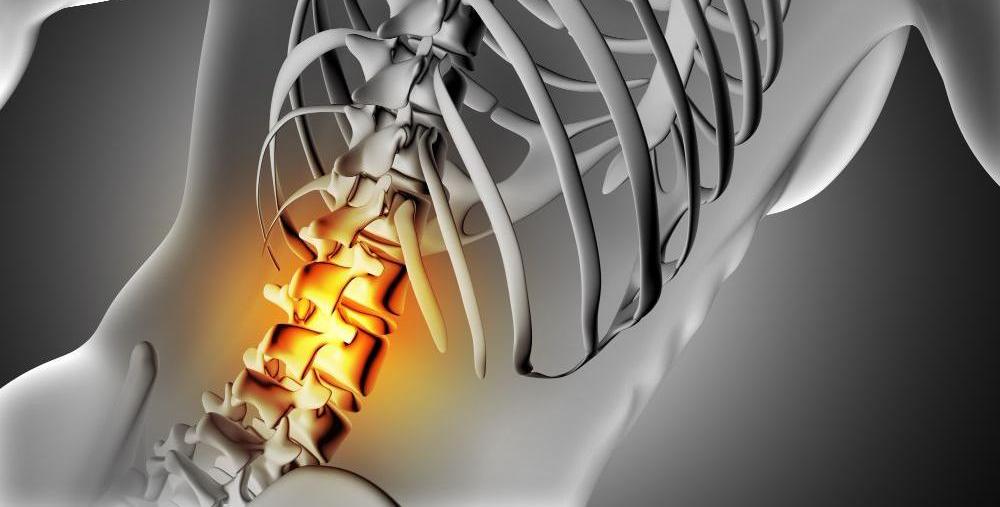

Дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках и фасеточных суставах (суставы между позвонками), сопровождающиеся сколиозом, приводят к сужению отверстий через которые проходят нервные волокна, способствуют сужению спинномозгового канала и повышенной нагрузке на межпозвоночные суставы.

Боль и скованность в грудном и поясничном отделах позвоночника - это самые распространенные симптомы. Онемение, судороги, стреляющая боль в ногах возникает из-за защемления нервов. Повышенная усталость - результат напряжения мышц спины и ног.

Пациенты нередко стараются облегчить свое состояние при помощи наклонов вперед. Такая поза с наклоном туловища вперед помогает увеличить пространство позвоночного канала и отверстий, через которые выходят нервы, тем самым снижая давление на нервные корешки и облегчая болевой синдром.

Для оценки состояния внутренних органов и систем проводят набор стандартных обследований:

Общий клинический анализ крови, СОЭ;

Биохимический анализы крови;

Общий анализ мочи;

Коагулограмма;

С реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО, мочевая кислота.

При наличии искривлений позвоночного столба рентгенографию проводят с функциональными пробами. Они позволяют выявить нестабильность позвоночно-двигательных сегментов и сужение межпозвонковых промежутков.

Консервативное лечение включает:

Подбор и ношение корсета;

Физиотерапевтическое лечение;

Лечебную физкультуру;

Плавание.

Может быть использовано при наличии абсолютных противопоказаний к оперативному лечению и отказе пациента от хирургического вмешательства.

Консервативные методы лечения применяют на начальных стадиях деформации, если течение болезни не прогрессирует и не влечет за собой нарушений работы внутренних органов. Консервативные методы терапии могут улучшить состояние мышц, снизить болевой синдром, но восстановить положение позвонков они не могут, поэтому фактически для лечения сколиотической деформации существует только оперативное лечение.

Лечение сколиоза в большинстве случаев только хирургическое. Консервативными методами невозможно исправить имеющуюся деформацию.

Оперативное лечение сколиотической деформации проводят для восстановления физиологического положения позвоночника. Иногда можно только частично улучшить состояние, полностью восстановить положение позвоночного столба при значительных деформациях бывает невозможно. Операцию проводят для освобождения нервов от сдавления, для снижения уровня болевого синдрома в позвоночнике, для восстановления иннервации (проведения нервных импульсов) к внутренним органам и конечностям.

Коррекцию деформаций позвоночника проводят при помощи установления специальных металлоконструкций, пластин, скоб для фиксирования части позвонков или целых отделов позвоночника с целью выравнивания оси позвоночного столба до максимально возможного состояния. При этом для повышения подвижности в основной сколиотической дуге, может производиться удаление дугоотростчатых суставов, головок ребер, реберно-поперечных сочленений, части позвонков. Деформированные позвонки могут удаляться целиком с установкой имплантов на их место.

Наличие болевого синдрома в позвоночнике на фоне деформации;

Наличие признаков сдавления нервных корешков;

Появление сердечно-легочных осложнений;

Ухудшение качества жизни больных;

Устранение синдрома «плоской» спины;

Идиопатический или дегенеративный сколиозы грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, вне зависимости от степени мобильности деформации;

Распространенные вторичные дегенеративные изменения в позвоночнике на фоне искривления позвоночника;

Перелом или нестабильность элементов ранее установленной металлоконструкции в ходе коррекции сколиотической деформации.

Активный инфекционный процесс;

Декомпенсация сердечно-сосудистой, дыхательной систем, обострение другой хронической патологии.

При реабилитации пациентов со сколиозом в план обязательно включают работу психолога и кинезиолога.

Кроме того, реабилитация включает методы консервативной терапии:

Физиотерапевтическое лечение (магнитотерапию, лазеротерапию, электрофорез, массаж, остеопатию, иглорефлексотерапию, БОС-терапию),

Медикаментозную терапию (НПВП, сосудистую и витаминотерапию, нейропротективную терапию);

Проведение паравертебральных и корешковых блокад для снижения болевого синдрома.

После окончания хирургического лечения необходимо наблюдение травматолога-ортопеда и нейрохирурга в течение первого года 1 раз в 6 месяцев, затем 1 раз в год, на протяжении 5 лет.

Обследование на 1 году диспансерного наблюдения включает:

В нашей клинике вы можете пройти полное обследование, получить консультацию врачей: травматолога-ортопеда, вертебролога, ревматолога, мануального терапевта, рефлексотерапевта и других профильных специалистов. У нас в центре вам подберут методы терапии и реабилитации для снижения уровня болевого синдрома и скорейшего восстановления до и после оперативного лечения.

Что это за болезнь, в чем особенности, как лечить

Причины остеоартроз плечевого сустава, стадии развития заболевания, диагностика, лечение остеоартроза плечевого сустава, хирургическое лечение остеоартроза плечевого сустава

Виды, симптомы, стадии, диагностика и лечение остеоартроза тазобедренного сустава

Причины, симптомы, методы лечения артроза коленного сустава

Ерцкин Василий Викторович

15 лет

11 050 ₽

8 500 ₽

Королёв Илья Вячеславович

18 лет

2 500 ₽

Козлов Илья Алексеевич

5 лет

5 500 ₽

Захряпин Сергей Николаевич

20 лет

3 000 ₽

Григорян Геворг Саргисович

9 лет

3 000 ₽